HIGH PERFORMANCE

HOUSE

高性能住宅

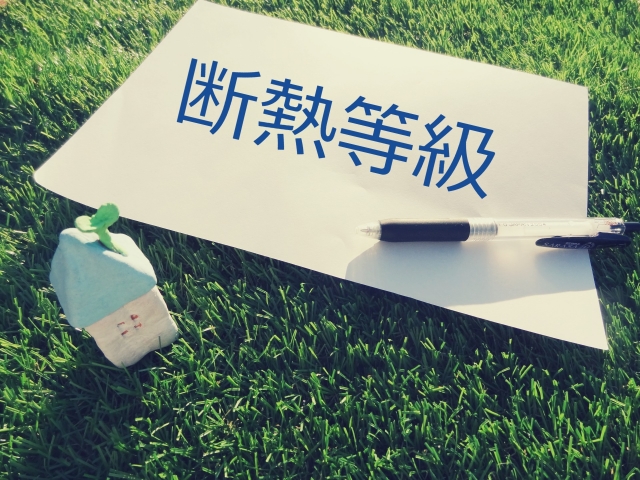

【2025年最新】断熱等級とは?

簡単な調べ方を解説!

断熱等級には1〜7つの基準があり、数字が大きいほど、断熱性能が高い家です。2025年4月からは断熱等級4が義務化されます。今のうちに断熱等級を調べておきましょう。断熱等級の調べ方をお伝えしています。

家には断熱等級といわれる基準があります。しかし、我が家の断熱等級は幾つだろう?と思っても調べ方がわからないのではないでしょうか。今回は、断熱等級の調べ方を徹底解説します。

今後は、断熱等級が義務化されることもありますので、今のうちに自分の家の断熱等級を調べておきましょう。断熱等級にこだわった、環境に優しい住宅は補助金の対象になる可能性もあります。

断熱等級とは?

断熱等級とは、冷暖房にかかる一次エネルギーをどれだけ削減できるか?を元に算出された等級のことです。等級が高くなるほど、断熱効果の高い家となり、快適に住みやすく環境にも優しい家ということになります。

等級は1〜7まで存在し、それぞれの指標は以下の通りです。

| 地域区分 | 1

夕張市など |

2

札幌市など |

3

盛岡市など |

4

会津若松市など |

5

水戸市など |

6

東京都など |

7

熊本市など |

8

沖縄市など |

|

| 等級7 | UA | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | – |

| ηAC | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | – | |

| 等級6 | UA | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | – |

| ηAC | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 5.1 | |

| 等級5 | UA | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | – |

| ηAC | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 | |

| 等級4 | UA | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.75 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | – |

| ηAC | – | – | – | – | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 6.7 | |

| 等級3 | UA | 0.54 | 0.54 | 1.04 | 1.25 | 1.54 | 1.54 | 1.81 | – |

| ηAC | – | – | – | – | 4.0 | 3.8 | 4.0 | – | |

| 等級2 | UA | 0.72 | 0.72 | 1.21 | 1.47 | 1.67 | 1.67 | 2.35 | – |

| ηAC | – | – | – | – | – | – | – | – | |

| 等級1 | UA | – | – | – | – | – | – | – | – |

| ηAC | – | – | – | – | – | – | – | – | |

※2024年12月時点

※詳細地域区分は、こちらをご覧ください。

※UAとは、建物からの熱の逃げにくさのこと。外皮平均貫流率のこと。

※ηACとは、建物への日射熱の入りやすさを数値化したもの。冷暖期の平均日射熱取得率。

このように地域によって、断熱等級の指標となる数値は違うため、一概に幾つだと環境に配慮された家とは言い切れません。外皮平均貫流率や平均日射熱取得率は数値が小さいほど断熱等級が高い家といえます。

2025年からは断熱等級4が義務化

2025年4月以降は、全ての住宅を含む新築物件は断熱性能4を満たすことが義務化される予定です。新築物件に対する義務化ですから、「自分の今の家は大丈夫?」と慌てる心配はありません。

しかし、これから省エネ基準を満たした不動産に資産価値が生まれることが想定されるため、今後今の家を売る予定のある人は、省エネ基準を満たせるようにリフォーム時には考慮した方がいいかもしれません。

2030年には断熱等級5が義務化

さらに、2030年4月には、断熱等級5が義務化される予定もあります。家が環境に与える影響は益々重視される傾向にあるため、家を検討する際に断熱等級は今後注目していくポイントです。

断熱等級の基準・決まり方

断熱等級の基準や決まり方は、先の表を見てもわかる通りに、外皮平均貫流率や平均日射熱取得率、そして住んでいる地域区分で決まってきます。具体的に見ていきましょう。

断熱等級による性能の違い

まず、断熱等級の実際の室内環境のイメージは以下のように、等級が上がるほど、快適に過ごせることがわかります。

| 断熱等級 | 室内環境イメージ | 環境に対する影響 |

|---|---|---|

| 7 | 冬でも相当暖かく、部屋ごと(エアコンのオンオフにかかわらず)の温度差はほぼない | 冷暖房のエネルギー消費量を40%削減できる |

| 6 | 部屋ごと(エアコンのオンオフにかかわらず)の温度差が少なく、冬でも室内において、薄着で過ごせる。 | 冷暖房のエネルギー消費量を30%削減できる |

| 5 | それなりに快適に過ごせる。部屋ごとの温度差がややある。 | 2022年施行のZEH基準

エネルギー削減のための対策が講じられている |

| 4 | 冬に暖かく、夏は涼しい家とはいえない。少し断熱効果は低いと感じる。 | 1999年制定の「次世代省エネ基準」

エネルギー削減のための対策が講じられている |

| 3 | 冬は寒く夏は暑い家。エアコンのオンオフで部屋ごとの温度差が生じる。 | エネルギー損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている。 |

| 2 | エネルギー損失の小さな削減のための対策が講じられている。 | |

| 1 | その他 |

等級が上がるほど、エネルギー削減の対策が行われており、環境に配慮された家ということになっています。

UA値、ηAC値、地域区分で決まる

断熱等級は、先ほど表に示した通りに、UA値(外皮平均貫流率)とηAC値(平均日射熱取得率)と地域区分で決まります。もしも自宅の断熱等級を知りたいという場合は、まず、お住まいに地域の地域区分を確認しましょう。

そして表に当てはめて指標を満たしているのかどうかをチェックすると、断熱等級がわかります。

断熱等級の調べ方

では、断熱等級を調べたい場合は、どのように調べたらいいのかをお伝えします。

中古住宅の場合

中古住宅の場合は、2000年4月以降に建てられた住宅であれば、住宅性能表示制度が開始されているため、設計住宅性能評価書または、建設住宅性能評価書を確認してみましょう。資料に残っていなければ、購入元に確認すれば、再度住宅性能評価書を手に入れることができます。

住宅性能評価書には、断熱等級が掲載されていたり、少なくても、UA値、ηAC値の記載があるはずです。表と照らし合わせて、自分の家の断熱等級を調べることができます。

中古住宅をリフォームしたい場合は、小さな子どものいる家庭や若者夫婦の世帯で省エネ住宅を新築・リフォームする場合を対象に、「子育てエコホーム支援事業」が現在は推奨されています。窓の断熱や給湯器の省エネリフォームなどに対しては、補助金も受けられます。2025年は、国土交通省、経済産業省及び環境省は、3省の連携「省エネ住宅の新築を支援する補助制度」「既存住宅の省エネリフォームを支援する補助制度」のそれぞれについて、チェックしてみるといいでしょう。

マンションの場合

マンションの場合でも、設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書が存在するはずです。管理組合などに確認し、情報開示を依頼してみてください。2000年以前に建築されたマンションの場合は、住宅性能評価書が存在しない可能性があります。

その場合は、不動産会社などの購入元に確認すれば、断熱等級がわかる可能性があるでしょう。もしもそれでも、不明な場合は、住宅診断士に断熱等級を調べてもらってください。

そのためには住宅の設計図がある方がスムーズに調査が進みます。先に設計図を手に入れておきましょう。

住宅診断士に依頼すれば、壁の厚さや断熱材が入っているのかどうかなどをきちんと調査してもらえます。断熱材の素材が高性能なものなのかなども評価対象ですので、診断してもらうと安心できるでしょう。

建売の場合

建売住宅の場合も設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書をチェックすることで断熱等級がわかります。販売元に確認してみてください。引き渡しの際に、もらえなければ、依頼してみましょう。

通常は、引き渡しの際に、確実に住宅性能評価書はもらえるはずです。そこに断熱等級の記載があります。

賃貸の場合

賃貸住宅の場合は、大家さんや管理組合、不動産会社に断熱等級は幾つですか?と確認してみるといいでしょう。賃貸の場合は、不動産会社や大家さんがわからなければ、調べる術はありません。

断熱等級をどうしても知りたければ、断熱等級がわかる家に引っ越しを検討してみましょう。

新築の場合

新築物件なら、建築段階から、「断熱等級は6でお願いします」などと依頼することができます。施工会社によっては、断熱等級幾つ以上をウリにしているケースもあるでしょう。そのため、断熱等級にこだわった家を建てたい場合は、施工会社選びからこだわった方がいいといえます。

実績が高く、断熱性能にこだわった家づくりをしてくれる施工会社に建築を依頼してください。そしてすでに新築が建築済みであれば、住宅性能評価書を販売元に依頼しましょう。評価書には断熱等級についての記載があるはずです。

2025年以降は、断熱等級は最低でも4は確保されています。しかし、4では、夏涼しく冬は暖かいとは言い切れません。これから新築で家を建てる場合は、断熱等級は5以上で建てた方が快適な生活ができるでしょう。

断熱等級が高い家に住む方法

では、断熱等級が高い家に住む方法はどうしたらいいのでしょうか。ご紹介します。

建築会社選びは重要

建築会社や施工会社選びは重要なポイントです。断熱等級にこだわった家づくりに自信を持って行っている会社に依頼するようにしましょう。

そのためには、実績の有無、断熱に関してどんなこだわりを持って家づくりをしているのかを詳しく聞いてみる必要があります。

窓へのこだわりは忘れない

昨今の家は断熱等級にこだわって、小さな窓にしたり窓の数を敢えて少なくする傾向があります。もちろん窓が小さければそれだけ、外気が入る隙間は少なくなるでしょう。確かに一つの手段ではありますが、折角新築で一軒家を建てるのであれば、広い窓のある家を求める人も少なくはありません。

窓やサッシにも断熱窓・サッシがありますので、それらを利用すれば、断熱等級を損ねることなく、大きな窓を設置することもできます。これらの技術を使うことができるのかどうか、窓を小さくする施工会社なのかも会社選びのポイントになるでしょう。

ZEHを意識しよう

ZEH(ゼッチ)とは、「Net Zero Energy House」の略で、「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」と呼ばれます。これは、年間の一次エネルギー消費量が正味でゼロになる住宅を指します。

高断熱材や、高断熱窓などを採用し、エネルギーの消費を抑えること、そして太陽光発電などを採用し、できるだけ自家発電することが重要です。また、LED証明や効率の良いエアコンを利用し、できるだけエネルギー消費量を抑える工夫も取り入れましょう。

そうすることで、ZEHの基準である一次エネルギーの消費量を20%以上削減でき、再生可能エネルギーで100%以上賄うことができるでしょう。

ZEHの基準を満たす家は、政府からの補助金を受けることができ、光熱費の削減も可能です。何よりも夏は涼しく、冬は暖かい、快適な家に住むことができます。

新築した家に2024年以降に入居する場合、省エネ基準適合住宅では273万円、ZEH水準省エネ住宅で318.5万円、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合に409.5万円と、省エネ性能が高い住宅ほど住宅ローンの控除額が優遇されます。

また、2024年7月以降に完成する家は、省エネ基準以上の性能がないと住宅ローンの控除が受けられませんので注意してください。

まとめ

断熱等級が高い家は、夏は涼しく冬は暖かい快適な家です。これから、新築で家を建てたい場合やマンションの購入を検討する際には、断熱等級にもこだわって探してみてください。補助金制度があったり、ローンの控除額の対策にもなります。

また、断熱等級が高ければヒートショック対策にも繋がり、快適に過ごせるマイホームになるでしょう。そのためには施工会社や建築会社は信頼性のある会社を選ぶ必要があります。

2025年4月から断熱等級は4が義務付けられる予定です。さらに2030年には断熱等級5が標準化されます。これらを見据えて、今のうちから断熱等級にはこだわった家づくりが大切です。