HIGH PERFORMANCE

HOUSE

高性能住宅

長期優良住宅とは?

認定基準や

メリット5つと・デメリット2つ

税制面などわかりやすく解説!

長期優良住宅とは、耐久性や安全性、省エネルギー性などに優れた性能を持つ住宅基準をクリアした住宅のことです。これからマイホームを検討する方に向けて、長期優良住宅について、メリット・デメリット・税制面での恩恵についてお伝えします。

いつかは手に入れたい新築のマイホーム。場所・間取り・広さ・デザイン性などいろいろこだわりたいポイントがあると思います。その中に耐久性や省エネルギー性、性能面などを盛り込んでみませんか?長く何世代にも渡り性能が持続する、次世代に受け継いでいけるマイホームを実現しましょう。

今回は、次世代に受け継いでいくための一つ、長期優良住宅とは何か、メリットやデメリット、税制面での恩恵などを簡単に解説していきます。ぜひ参考にしてください。

長期優良住宅とは?

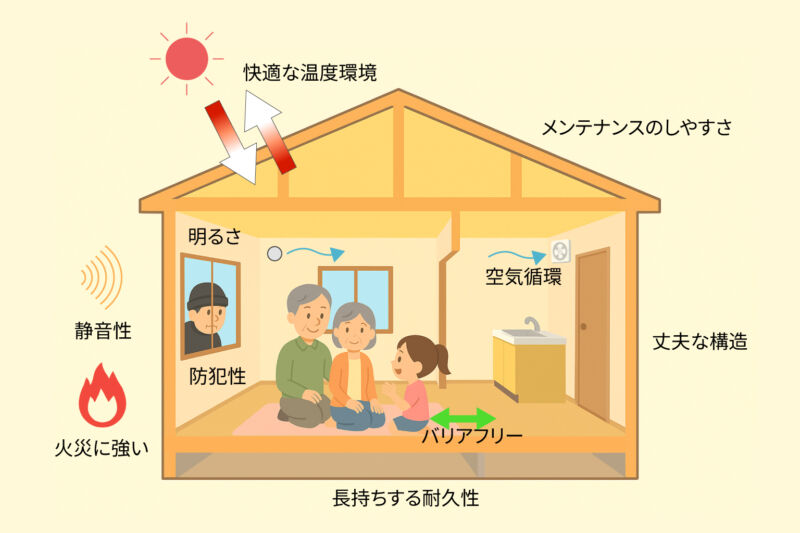

長期優良住宅とは、長期優良住宅認定制度をクリアした住宅のことです。耐震性や、省エネルギー性、快適な住居環境など10個の基準をクリアした住宅のことを指しています。

そして、基準をクリアした上で、その基準をいつまでも維持・管理できるように細かく規定されていることが特徴です。一時的な快適さを求めた住宅ではないことが、長期優良住宅の特徴といえるでしょう。

長期優良住宅認定制度は2009年から取り入れられた制度で、長く快適に住める家を認定するための制度です。具体的な耐用年数は75年から90年もつ家といわれています。

それぞれの認定基準は一軒家の場合以下の通り。

| 耐震性 | 耐震等級2以上または免震建築物 |

| 可変性 | 躯体天井高さ 2,650mm以上 |

| 省エネルギー性 | 省エネルギー対策等級4以上 |

| 快適な住居環境 | 地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景観協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和を図る |

| 維持保全改革の策定 | ・住宅の構造耐力上主要な部分

・住宅の雨水の浸入を防止する部分 ・住宅に設ける給水又は排水のための設備 に関する維持計画策定・補修の計画を策定 |

| 維持管理・更新の容易性 | 維持管理対策等級(専用配管)等級3 |

| 劣化対策の策定 | 劣化対策等級(構造躯体等)等級3且つ構造の種類に応じた基準 |

| 住居面積の基準をクリア | 75平米以上 |

| バリアフリー性 | 高齢者等配慮対策等級(共用部分)等級3 |

| 災害配慮 | 災害発生のリスクのある地域においては、そのリスクの高さに応じて、所管行政庁が定めた措置を講じる |

2024年12月時点

長期優良住宅のメリット5つ

長期優良住宅には、大きく5つのメリットがあります。それぞれ細かく見ていきましょう。

長期にわたり快適に安心に住める

一つ目は長期にわたり安心して暮らせる住宅であることです。

例えば、バリアフリーの性能に優れ、高齢になっても安心して暮らせる家のこと。快適な住居環境基準をクリアし、劣化対策が策定され、維持保全の改革も策定されていれば、万が一にも安心できるでしょう。

何世代にも渡り、安心して暮らせる性能の良い家こそ、長期優良住宅のことなのです。

各部屋が広く広々と過ごせる

各部屋が広々としていて、快適に暮らせるのも長期優良住宅のメリットです。面積の基準や天井の高さの基準があるため、圧迫感がなく快適に暮らせることがメリットになるでしょう。

耐震性に優れ、万が一にも安心感がある

耐震性にも優れ、万が一の災害にも配慮されているため、災害時などにも安心して暮らせることも大きなメリットです。当然、災害の種類や大きさによっては、安全とは言い切れないかもしれませんが、過去の自然災害には耐え得る構造を目標に設計されているため、心理的にも安心して暮らせるでしょう。

省エネルギー性に優れランニングコストが安く済む

省エネルギー性の性能に優れているため、日々生活する上でのコストを削減できることもメリットです。劣化対策や、維持管理・更新の容易性も確保されているため、必要な費用は計画的に準備できることもメリットになります。

税制面に恩恵がある

実は、長期優良住宅には税制面でもたくさんの恩恵があります。具体的には住宅ローンが低金利になる、登録免許税や不動産取得税、固定資産税にも優遇措置があるのです。

その他、住宅ローン控除も優遇。具体的には後述致します。

長期優良住宅のデメリット

さまざまなメリットがある長期優良住宅ですが、少なからずデメリットもありますので、先に理解しておきましょう。

申請事項や点検に手間がかかる

長期優良住宅を手に入れるためには、各種申請があり、その点検に手間暇がかかることがデメリットです。申請は初心者には煩雑に感じられますし、難しいかもしれません。

しかし、一般的には施工会社や建築会社が申請や点検など全て代行してくれるサービスがあるため、自信がない方は施工会社・建築会社に相談してみるといいでしょう。

長期優良住宅の認定には費用がかかる

長期優良住宅の認定基準をクリアするには認定費用に5〜6万円の経費がかかってしまいます。もしも、建築会社などに代行をお願いするとなると、さらに費用が発生し、取得のために20万円〜30万円程度を準備する必要があるでしょう。

さらに、点検などの維持管理・補修にも数年ごとに費用が発生します。長期優良住宅にはそれなりにお金がかかることは覚悟しなければいけません。

とはいえ、税制面での恩恵がありますので、一時的にかかる費用は損することなく回収できる可能性の方が高いでしょう。

長期優良住宅の税制面の恩恵は?

長期優良住宅の税制面での恩恵をご紹介します。一時的にかかる費用よりも、長期にわたり、お金の面でも恩恵を受けられる方が、居住するうえで快適さを維持できるでしょう。

住宅ローンが低金利

1点目は、住宅ローンが低金利で利用できる点です。長期固定金利の「フラット35」よりも低金利で利用できる「フラット35s」の利用が可能になります。また、50年ローンの「フラット50」も好条件で組めることもメリットです。フラット50は売却時に購入者にローンを引き継げるメリットもあります。

登録免許税や不動産取得税、固定資産税にも優遇措置がある

長期優良住宅は2024年12月時点では、「長期優良住宅に関する課税の特例」が認められています。

一般住宅(一軒家)の場合、保存登記が0.15%、移転登記0.3%ですが、長期優良住宅の場合は、保全登記0.1%、移転登記0.1%の税率です。これは現在のところ2027年3月31日までの優遇措置。現在は、この優遇措置は毎回引き継がれていますので、2027年以降も引き継がれるかもしれません。

そして不動産取得税に関しては、一般住宅(一軒家)の1,200万円から1,300万円に控除額が増額されています。

固定資産税の減税期間が延長されるのも長期優良住宅のメリットです。一軒家の一般住宅は3年間ですが、長期優良住宅は5年間です。しかし、この優遇措置には住宅面積が50m2以上280m2以下、居住部分の床面積が全体の2分の1以上などの規定があります。詳しくは市町区村の窓口で確認してください。

住宅ローン控除にも恩恵がある

長期優良住宅には住宅ローンの控除にも恩恵があります。一般住宅では控除される最大の借入金額は3,000万円ですが、長期優良住宅なら4,500万円まで計算されます。

控除期間は13年、控除率が0.7%なことは、一般住宅と変わりませんが、最大の控除額が違います。一般住宅は273万円、長期優良住宅の最大控除額は409.5万円です。この金額差は大きな恩恵に値します。

地震保険が割引に

地震保険は物件の耐震等級によって、割引率が異なります。耐震等級1の場合は、10%の割引、2の場合は30%の割引、3の場合は半額の50%割引です。一軒家の場合は、長期優良住宅の認定基準が耐震等級2以上という規定がありますので、確実に30%は割引されることになるでしょう。

長期優良住宅はマンションにもある?

もちろんマンションにも長期優良住宅は存在します。一軒家とは細かな数字などが変わってきますが、基本的な条件は同じです。メリットやデメリットもほぼ同じですが、税制面での恩恵の数字や計算基準は異なってきます。

マンションの長期優良住宅の探し方は難しくありません。不動産のポータルサイトなどで、長期優良住宅という特集が組まれていたり、フリーワードから長期優良住宅で検索できたりします。そうすることで、快適に暮らせる性能の良い長期優良住宅のマンションを探すことが可能です。

長期優良住宅を手に入れる方法

長期優良住宅を手に入れるためには、長期優良住宅の実績が高い施工会社・建築会社をまずは探すことが大切です。実績が高いことで、優れた性能を持ち合わせた住宅を設計することができますし、長期優良住宅の基準をクリアすることに配慮した施工をしてくれるでしょう。また、代理での認定取得にも慣れているため、施工会社にお任せできるため安心できます。

優れた施工会社を選ぶことで、性能が持続する未来に引き継がれるマイホームを実現することができます。

まとめ

長期優良住宅とは、長い間快適に過ごせる性能に長けた住宅のことです。現時点での性能だけではなく、その性能を維持するためにさまざまな規定をクリアした住宅のこと。認定基準をクリアするためには面倒な手続きなどはありますが、代行で建築会社などが作業してくれますので安心です。

税制面でもさまざまな恩恵があるため、これからマイホームの計画を立てる場合は、ぜひ長期優良住宅を検討してみてください。そしてそのためには、実績の高い施工会社選びが重要です。きっと、自分の子ども孫の代そしてさらにその先へと、快適に生活できる性能が衰えない住宅を引き継いでいけるでしょう。