CLEAN ENERGY

クリーンエネルギー

【2025年版】電気代 値上げ対策

光熱費を抑える具体的な方法とは?

2025年に入っても電気料金の高騰が続いています。

燃料費の上昇や再生可能エネルギー政策、ウクライナ情勢などの背景をわかりやすく解説し、太陽光発電や省エネ家電など、節電と自給の両面から取れる対策をご紹介します。

電気代値上げの現状【2025年最新】

最近、「また電気代が上がった…」と感じる方も多いのではないでしょうか。実はその背景には、燃料費の高騰や為替の影響、再生可能エネルギー普及のための費用増加など、さまざまな要因が絡み合っています。

特に2024年以降は、大手電力会社が相次いで値上げを実施しており、2025年春からは再生可能エネルギー発電促進賦課金(いわゆる再エネ賦課金)もさらに引き上げられました。

電気料金の仕組みと、なぜ電気代は上がるのか

家庭の電気代は、大きく 「基本料金」 と 「電力量料金」 の2つから成り立っています。

| 項目 | 内容 |

| 基本料金 | 契約アンペアごとに決まる固定費。

電気を使わなくても必ず発生する。 |

| 電力量料金 | 実際に使った電気の量に応じた料金。 |

特に大きな影響を及ぼしているのが、「燃料費調整制度」という仕組みです。これは、火力発電などに使う燃料(石油やLNG)の価格変動が電気代に直接反映される制度で、燃料が高くなれば電気代も上がり、安くなれば下がります。

近年は世界的な燃料価格の高騰や円安により燃料費が跳ね上がり、その結果、私たちの電気代にも大きな影響が出ています。

最近の電気代値上げの流れ

2022年以降、燃料費の影響で電気料金は大きく変動しています。さらに、政府の一時的な補助金制度『電気・ガス料金負担軽減支援事業』が2025年4月に終了したことで、家庭の負担も一層増加しました。

| 時期 | 主な動き |

| 2022〜2023年 | ウクライナ情勢による燃料費高騰で大幅に電気代上昇 |

| 2023年 | 政府の「電気・ガス価格激変緩和対策」で一時的に減少 |

| 2024年 | 一部補助金終了、再び上昇傾向へ |

| 2025年 | 補助金完全終了+再エネ賦課金アップでさらに上昇 |

また、電気を送るための「託送料金」も全国で引き上げられており、老朽化した設備の更新や再エネ導入費用が反映されています。

「再エネ賦課金」とは

「再エネ賦課金」とは、再生可能エネルギー普及のために毎月の電気代に上乗せされている費用で、これによって太陽光発電や風力発電が支えられています。

| 年度 | 単価(1kWhあたり) |

| 2021年度 | 3.36円 |

| 2023年度 | 1.4円 |

| 2024年度 | 3.49円 |

| 2025年度 | 3.98円 |

月300kWh使用する平均家庭では、月385〜465円程度の負担増になる計算です。これは節電しても削れない「固定費」として、確実に家計を圧迫しています。

これからの暮らしへの影響

「電気代が高いのは燃料費や円安のせい」「再エネに賛成だけど生活が苦しい」こうした声が増えており、今後も以下のような対策が求められます。

- 省エネ家電への切り替え

- 契約プランの見直し

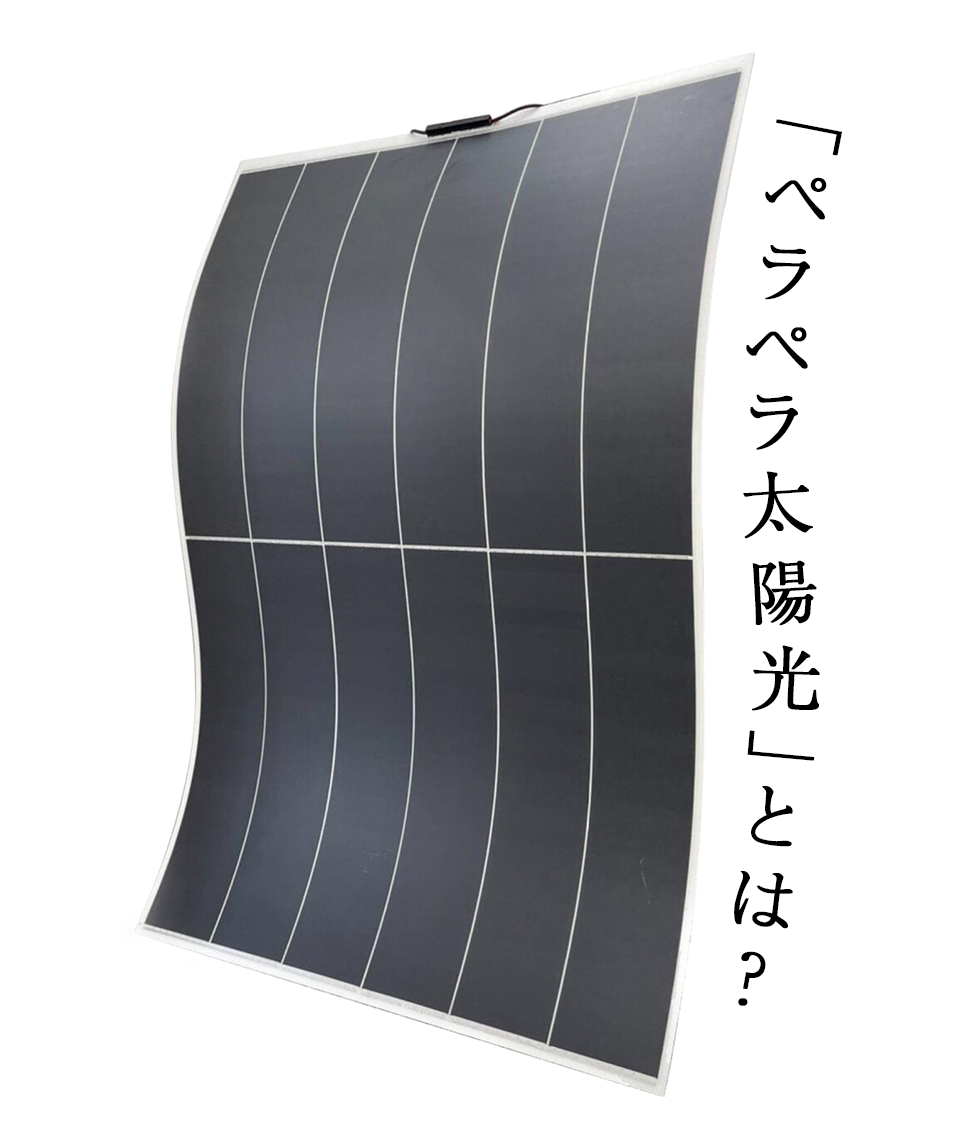

- 自家消費型太陽光・蓄電池の導入

政府補助が縮小する中、家庭ごとに工夫して「電気を賢く使う」ことが、これまで以上に必要となってきています。

電気料金の高騰が家庭にもたらす影響とは

電気代の上昇は、単に請求書の金額が増えるというだけでは済まされません。家計の中でも大きな割合を占める「固定費」のひとつであるため、生活全体の見直しが求められるケースも増えてきています。

家計を直撃する光熱費の高騰

電気代は、水道代やガス代と並ぶ毎月の基本的な支出項目です。特に、子育て世帯や高齢者と同居している家庭では、日中の冷暖房使用や電化製品の稼働時間が長くなりがちで、消費電力量が自然と増加する傾向があります。

電気代の増加分をカバーするために、食費や娯楽費といった「変動費」の削減を余儀なくされるケースも多く、生活の質そのものが低下してしまう懸念もあります。

家計を守るための節電と契約改善の工夫

電気代が高騰している中、家庭内での節電意識にも大きな変化が見られます。LED照明への切り替えや、省エネ機能が充実した家電への買い替えに加え、電力使用量をリアルタイムで確認できるアプリの導入など、小さな工夫が各家庭に広がりつつあります。

また、契約している電力会社や料金プラン比較も現実的な対策として注目されています。現在の契約が本当に自分に合っているか確認すると良いでしょう。

使用状況に合ったプランへの切り替えや、契約アンペア数を下げて基本料金を抑える方法は、無理なく支出を減らす有効な手段です。一部の電力会社では電気料金に応じてポイントがもらえるなどの特典もあるため確認することをおすすめします。

電気代の上昇は、避けがたい社会的背景に根ざした問題ですが、私たちの暮らしに直結する現実でもあります。今できる対策を少しずつ取り入れながら、無理のない範囲で家計の見直しや節電に取り組んでいくことが重要です。変化に柔軟に対応し、快適な生活を目指していきましょう。

家庭で取り組める電気代節約の工夫

電気代の値上がりが続くなか、少しの工夫で家計の負担を軽くすることができます。ここでは、すぐに始められる節電のポイントをご紹介します。

1. 電気の使い方を「見える化」する

まずは、ご家庭でどのくらい電気を使っているのかを把握しましょう。

スマートメーターやアプリを使えば、どの機器がどれだけ電力を使っているか一目瞭然です。使いすぎている時間帯や家電を見直すことで、節電ポイントが見えてきます。家 族全員で電気の使い方を共有すると、自然と意識も高まります。

2. 家電の使い方を工夫する

毎日のちょっとした行動を見直すだけでも効果があります。

- 冷蔵庫の開閉を減らす

- エアコンの温度設定を適切に

- 洗濯はまとめて一度に

- 使っていない家電のコンセントを抜く

こうした小さな積み重ねが、電気代の節約につながります。

3. 省エネ家電やスマート機器の導入

古い家電は電気を多く使うため、省エネ家電の性能を比較しながら選ぶことが効果的です。

IoTやAI機能付きのスマート家電なら、使い方を学習して効率よく運転し、スマートプラグと組み合わせることで、待機電力もカットできます。

※IoT=モノとインターネットを繋ぎ、家電の遠隔操作や自動制御が可能。

家庭用の蓄電池利用の提案

電気代の高騰対策として注目されているのが「家庭用蓄電池」です。

蓄電池とは、電気をためて必要なときに使える装置で、太陽光発電と組み合わせるとさらに効果を発揮します。

昼間に太陽光発電で発電した電気をためて、夜や曇りの日に使うことで、電気の購入量を減らすことができます。また、余った電気を売ることも可能です。

さらに、停電や災害時にも電気を使えるため、非常用電源にもなり、製品によっては12〜24時間使えるものもあります。なお、太陽光発電の発電量が少ない曇りや雨の日が続く場合は、深夜電力などを活用して蓄電池に電気を貯めておくことで、安定した電力供給を確保することも可能です。

家庭用蓄電池は、節電やエネルギーの自給を実現するうえで、大きな助けとなる存在です。

蓄電池導入の費用目安

家庭用蓄電池の導入にはおよそ90万〜400万円程度の費用がかかります。蓄電池の大きさや用途によって種類はさまざまなので自分自身に合った蓄電池を選びましょう。

家庭用蓄電池 費用目安と特徴

| 容量(kWh) | 費用(税込) | 特徴 |

| 4~6kWh | 約70~120万円 | 停電対策や夜間電力利用向け |

| 7~10kWh | 約120~180万円 | 太陽光自家消費との相性◎ |

| 11kWh以上 | 約180万~250万円以上 | オフグリッドやEV連携も可能 |

上の表は蓄電池の容量と特徴、それにかかる費用を比較し、まとめたものです。国内外のメーカーから様々な蓄電池が出ていて、性能や機能が良くなるほど価格は高くなります。電気の使い方に合った蓄電池を選ぶこと、信頼できるメーカーを選ぶことが大切です。

近年はレンタルサービスも増えており、購入前に使い勝手を比較できる場合もあります。技術の進歩により、価格も徐々に下がってきました。

蓄電池導入には本体価格のほか、設置工事費や諸経費・消費税がかかりますが、自治体の補助金を活用すれば費用を抑えることが可能です。

ただし、補助金には条件があったり、予算が早くなくなることもあるため、計画的な申請が重要となります。賢く選んで節電と安心を手に入れましょう。

2025年以降も電気代は上がる?

2025年以降も電気代は上昇する可能性が高いです。

電気代が上がる主な要因は、2025年4月に政府の補助金が終了したこと、再生可能エネルギー賦課金の上昇、そして世界的な燃料価格の高騰や円安、国際情勢の不安定化などが挙げられます。これらの複合的な要素が、電気代の上昇を後押ししています。

2025年からの電気代の見通し

今後の電気代は、燃料価格や賦課金の動向によって上下しますが、年率4〜5%程度の上昇が予想されています。2025年には1kWhあたり約30円だった電気料金が、2028年には約35円にまで上がる可能性があり、一般家庭の月々の電気代負担はさらに増えることが見込まれています。

| 年度 | 1kWhあたりの電気料金の予想 |

| 2025年 | 約30円 |

| 2026年 | 約31~32円 |

| 2027年 | 約33~34円 |

| 2028年 | 約35円前後 |

電気代の上昇に備えるには、電力会社や料金プランの比較、電日々の節電、そして長期的な視点での省エネ家電への買い替えや太陽光発電の導入が効果的です。

電気代の値上げは「知って備える」が重要

電気代の値上げは私たちの生活に大きな影響を与えます。こうした状況で、その原因や仕組みを正しく「知る」ことが、適切に「備える」ための第一歩です。2025年以降も電気代は上昇が予想されます。

省エネ家電導入や太陽光発電・蓄電池活用など、長期的な対策も検討するとよいでしょう。知識と工夫で家計負担を抑え、安心して暮らせる環境を作れます。

電気代の値上げは避けられませんが、最新情報に注目し、あなたに合った方法でしっかり準備していきましょう。